太虛系列的創作緣起與我的情緒世界 / 袁慧莉 2011 |

太虛之名,取意自兩個來源,第一個是我對於蘇州太湖在夏天豔陽下所呈現金色湖水氛圍所寫的詩:「太湖之渺杳兮心靈游,虛空之熠熠兮如錦。」取斷句的第一字便成太虛。另一個涵意是取自《紅樓夢》裡賈寶玉夢中所遊的非真實之太虛幻境卻暗喻真實的人生,藉以比擬此系列虛幻與真實之間的並置狀態。

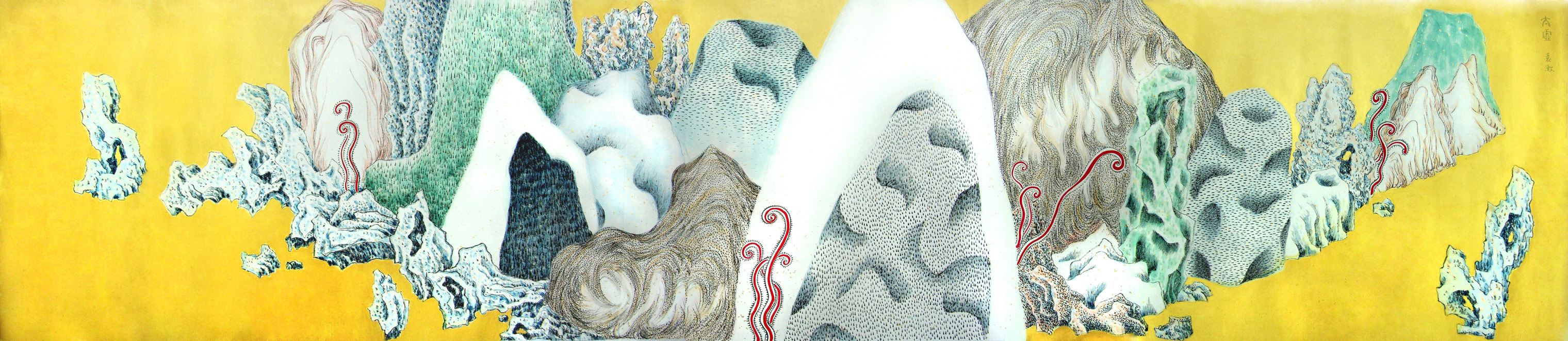

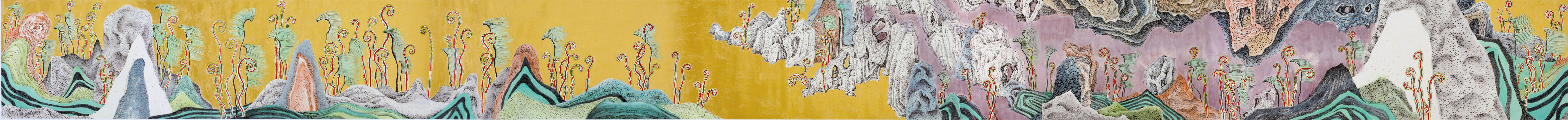

我想要使用傳統的工具但刻意跳脫傳統的山水程式以尋找新山水的可能,在一種擁抱傳統與背叛傳統的雙重慾望中,遊走在傳統與前衛的夾縫(或可稱之為矛盾,有人稱之為解構)中,在山水畫元素中置放異質的非山水符號,刻意保留山水的某些內部結構正是為了面向這個矛盾---一種似自然而實非自然的包裹---所形成的曖昧狀態,山水的外貌皮相中處處有著人性的痕跡,這種主體痕跡不像傳統山水畫是一可供人居遊的山水意境、供主體悠游的客體世界或超脫世情的精神理想之所,而是---山水本身就是人存在的真實情感世界---情緒山水。

情緒山水裡的皴法是由許多皴紋所形成的團塊組合,皴紋的形成是來自創作主體的內心情緒,例如,螺旋形的皴紋代表內心的猶豫反覆,扭曲亂筆的皴紋代表紛亂掙扎的思緒狀態,點點組成的團塊代表許多的淚點…

本系列某些畫裡出現的類似魏晉唐壁畫中代表山勢起伏的平塗裝飾性波浪(或類鋸齒狀)造型,那是魏晉唐時期畫者對自然抽象概括形成符號化的手法,這種概括平塗手法對照往後各朝代演變後的山石畫技顯得樸拙原始,但是這種波浪型的山石符號在我看來卻具有一種與心緒波動節奏相關的性質,如同心電圖上的心跳頻率線條。

開始創作時,便打算以一種順著內心的直覺方式進行,一開始的創作並沒有意圖完成後的結果,所以既沒有草圖或是預設的構想,純粹放任內心的一種當下直覺性的感覺將所有圖案表現出來,這種放任是一種對自我設限習性的放鬆,因為長久對於山水畫的修練,很多山水皴法已經內化為熟悉的語彙,但是,當時開始創作這個系列的自己,其實已經想要脫離傳統的山水圖式,進行一種自我對話的創作模式,傾聽自己內心的聲音,這以直覺放任吐出內心深處圖像的我其實並不是如同傑森波洛克(Jackson Pollock)的自動技法那樣地大動作或自由潑灑,而是在一種安靜而緩慢的動作中和自己進行一種儀式,如同解剖般地細緻的動作,涓涓細流般地一刀一點一線地進行著自我解索,所有的圖像以點線的形式組合出現,我不否認這裡面有著過去所受過的運筆方式的訓練摻雜著,像是墨的控制運用著渴筆的技巧,點線的下筆節奏有著寫書法的肌肉控制習慣,但是,這就是我當時直覺的反應,我並不刻意抹除這些習慣,雖然這種既放任意念又控制運筆的矛盾狀態,的確也和傑森波洛克所說的「立即,直接(more immediate, more direct )」但「否定意外(deny the accident)」的矛盾並置創作方式有著某種程度的相似,但是,對我而言,這個創作方式的目的是為了更加貼近自己,而不是像波洛克從運筆的傳統形式中解放。

中國畫的特點中本來就具備了抽象性與裝飾性,這種特性提供了畫者某種自由發揮的可能,不一定得從西方藝術形式入手,但可參酌西方藝術的思維機制--從反美學的角度思考新的創作可能性。如果從中國繪畫古典美感法則之中逃離,筆墨皴法不再以過去的美感標準為準則,而是將之視為種種元素,自由地混搭運用在作品中,在既親近又解離的態度中運用所有的筆墨資源,使之得以更加貼近主體生存的內心感受。

太虛系列使用的是金碧山水的工筆方式,而非注重渲染墨韻的水墨路數,明代惲向說「氣韻在筆不在墨也」,這是強調「骨法用筆」的線條功能,金碧山水早在隋唐已然成熟,使用的手法就是工整華麗,用筆用色極具裝飾性,線條使用以細筆為主,但是隋唐金碧山水的線條只用在山石輪廓,少有皴紋而多色染,筆者的太虛系列則是大量使用細筆與渴筆的筆墨技巧在山石之內。古代金碧山水裡的金色主要用在勾線,如山廓、石紋、坡腳,日本傳承了金碧畫風,而將泥金或金箔大量用在背景。我以泥金佈滿背景,並不是為了模仿日本重彩風格,而是來自太湖的湖水在陽光反射下所呈現的金色的印象,似乎可以說帶著某種令人窒息的反射,那種金光粼粼的印象必須以泥金呈現,使得背景呈現一種不透明的平面反射,藉此傳達我在湖面上幾近暈眩的窒息感,平塗也是為了將湖的景深去除,使得所有山石像是如我在太湖上漂浮著的狀態。

在太虛系列裡介於傳統的筆墨與非傳統的皴法圖式,所要表現的就是一種既似(是)而非似(是)的中間地帶,曖昧的筆墨邏輯狀態,在看似傳統的表面之下隱藏著內在顛覆,放棄自然和諧整體感的假象外貌而凸顯人之內在理性混亂的存在真實。

這種將多種差異皴法並置的做法是這一系列的最大特色。不只為了表達人的心靈是多種複雜的情緒集合體,也藉此具拼貼感的團塊式山水呼應當代非同一性的碎片化的時代氛圍,藉以取代傳統山水畫以皴法表現整體統一性的自然美學觀。另一方面,本系列也回應真實與虛幻的古老山水畫美學議題 ,對於「真山水」與「不似之似」的思考,「虛擬的真實」正是中國山水畫的雙重性特質。而本系列提出的則是一種對於符號指稱轉化的超化現實山水,以此來重置個人的情緒世界在看似山水的圖像中。