對「留白」幾種指涉的筆記

袁慧莉2010

中國山水畫講究計白當黑,也是中國山水畫佈置構圖的一個重要命題。那麼,留白除了是白雲之外,還有哪些可能的指涉?

1. 這個命題來自中國哲學裡的相關論說,例如:

故常無,欲以觀其妙.(老子·一章)

當其無,有器之用. .(老子·十一章)

天下萬物生於有,有生於無. .(老子·四十章)

休則虛,虛則實,實則備矣.(莊子·天道)

「無」、「虛」都是一種空白的狀態。

2. 文學意境裡更是喜歡表現這種空、無、留白,例如:蘇軾:「靜故了群動,空故納萬境」、王維:「空山不見人,但聞人語響」、柳宗元:「千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅」,都是利用這種留白意象表現一種可茲想像的空間。這個留白所呈現的想像空間便具有指向悠遠邈杳之意境。

3. 中國山水畫裡的留白常常是使畫面氣韻生動的重要部分,在中國畫論裡對於留白有的是指涉外在自然空間的佈局,例如,宋郭熙林泉高致:「凡經營下筆,必合天地,…上留天之位,下留地之位。」,留白是為了將整個上下空間表現出來,這個上下天地的中間乃是人所可居可遊的山水居處,此時的山水畫所要表現的是當時人們的自然觀與表彰人在宇宙中的位置。當然,留白不只是為了表現全觀式的空間,這個留白在山水畫面中也有為了凸顯實景的功能,例如,清笪重光畫荃:「虛實相生,無畫處皆成妙景。」,留白具有了主觀的佈局,亦即所謂的「佈白」,這個佈白不只凸顯實處也具有帶動視覺走勢的功能,例如,清華琳南宗抉秘:「通體之空白,亦即通體之龍脈矣。」這個留白之虛處的安排是否妥當,其重要性顯然比實處更為要緊。

4. 山水畫裡利用留白表現各種「遠」的空間樣式,例如:平遠、高遠、深遠、幽遠、闊遠、迷遠。

其中平遠、高遠、深遠、闊遠不難想見其具有物理視野的空間地景構圖,但是幽遠與迷遠,則呈現具有空氣感的空濛,宋韓拙所提出的「迷遠」指的是:「有煙霧暝漠,野水隔而彷彿不見者」 (山水純全集) 這裡的留白乃是野水隔出的空間。

5. 德國漢學家宋灝認為「迷遠」的野水空間「在但又不見」,具有影像的「圖底」(Bildgrund)與空白的「畫底」(Malgrund)兩者合一的既「展現」(Darstellung)又「顯現」(Scheinen)的「兩可」狀況,這就會使觀者將畫中之影像釋放另一種轉化能量[1];而韓拙的「幽遠」:「景物至絕,而微茫縹緲者」(山水純全集)所呈現的「至絕」之遠,在宋灝看來:「影像看似向畫面內部躲避,也就是整幅畫是向內開剖,徹底往畫面之內在追根溯源…」[2],「此象外卻不是沿著視線超越圖畫之外,朝向無窮無盡,反而是位於影像最內裏之處,與搖擺在肯定與否定之狀態中顯現出的圖底相通」[3],這裡的「幽遠」留白特色呈現一種「引發觀者反省,產生轉化能源,使觀者重返到其本來所處之存在來。」[4]就宋灝的分析,留白不只是外空間的自然—虛空、大氣、霧的指涉,還指向「內裏」。這個「內裏」的觀看類似胡塞爾的「向內裏看視」(hineinschauen),「將自己想像進入影像」[5]。宋灝從現象學的角度來審視「幽微」不具有再現的邏輯,而是「將影像的一整個造幻作用徹底廢除,而將由圖像所展現的空間向外,也就是向觀者本身延伸出」[6],他也舉Marc Rothko的畫作為例證指出中國的「幽微」之空白與抽象藝術的不同。

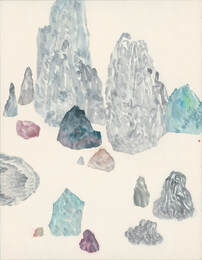

6. 在我的畫作中,留白分為兩個層次:一個是外留白,一個是內留白。外留白就是指造型之外的圖底處空白;內留白則也有兩個部分,一是山石造型裡的空白,如1999年〈面對趙孟頫〉作品中前景的留白山石(圖一),或者《類山水系列》裡的留白山石,這些留白山石團塊隱喻著的指涉,不是雲也不是煙,而是主體存在的象徵,一個虛心的自我或一個留有餘地的心胸。

另一個則是筆跡漬痕的留白,如《孤山水系列》的拼貼作品(圖二、三),利用生宣紙性和墨筆之間的水痕,產生撞擊與排斥的狀態所產生的反白線條,這種線條隱藏在紙張自身特性之中,是經過畫家將之揭露才會出現的,所以我稱之為「內」留白,沒有墨筆的彰顯,這種內留白的白線條不可能會出現。

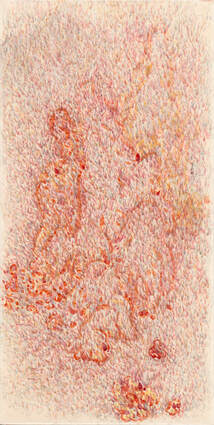

7. 在我的作品《時間之漬》系列中的留白(圖四),則指涉著歲月,人出生時是一張白紙,年歲增長的經歷,就如同填滿白紙的點畫,時間越多,點畫越多,所能留下的空白處越少,不斷的填滿,直到歲月將盡,一幅人生的畫便完成了。

[1] 見宋灝「中國古代書畫理論中的平淡與身體模擬」(2008),發表於<氣化與平淡:探索文人美學之當代性>工作坊。中研院中國文哲研究所。P.4

[2] 同上

[3] 同註1

[4] 同註1

[5] 同註1,p.5

[6] 同註1,p.5

1. 這個命題來自中國哲學裡的相關論說,例如:

故常無,欲以觀其妙.(老子·一章)

當其無,有器之用. .(老子·十一章)

天下萬物生於有,有生於無. .(老子·四十章)

休則虛,虛則實,實則備矣.(莊子·天道)

「無」、「虛」都是一種空白的狀態。

2. 文學意境裡更是喜歡表現這種空、無、留白,例如:蘇軾:「靜故了群動,空故納萬境」、王維:「空山不見人,但聞人語響」、柳宗元:「千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅」,都是利用這種留白意象表現一種可茲想像的空間。這個留白所呈現的想像空間便具有指向悠遠邈杳之意境。

3. 中國山水畫裡的留白常常是使畫面氣韻生動的重要部分,在中國畫論裡對於留白有的是指涉外在自然空間的佈局,例如,宋郭熙林泉高致:「凡經營下筆,必合天地,…上留天之位,下留地之位。」,留白是為了將整個上下空間表現出來,這個上下天地的中間乃是人所可居可遊的山水居處,此時的山水畫所要表現的是當時人們的自然觀與表彰人在宇宙中的位置。當然,留白不只是為了表現全觀式的空間,這個留白在山水畫面中也有為了凸顯實景的功能,例如,清笪重光畫荃:「虛實相生,無畫處皆成妙景。」,留白具有了主觀的佈局,亦即所謂的「佈白」,這個佈白不只凸顯實處也具有帶動視覺走勢的功能,例如,清華琳南宗抉秘:「通體之空白,亦即通體之龍脈矣。」這個留白之虛處的安排是否妥當,其重要性顯然比實處更為要緊。

4. 山水畫裡利用留白表現各種「遠」的空間樣式,例如:平遠、高遠、深遠、幽遠、闊遠、迷遠。

其中平遠、高遠、深遠、闊遠不難想見其具有物理視野的空間地景構圖,但是幽遠與迷遠,則呈現具有空氣感的空濛,宋韓拙所提出的「迷遠」指的是:「有煙霧暝漠,野水隔而彷彿不見者」 (山水純全集) 這裡的留白乃是野水隔出的空間。

5. 德國漢學家宋灝認為「迷遠」的野水空間「在但又不見」,具有影像的「圖底」(Bildgrund)與空白的「畫底」(Malgrund)兩者合一的既「展現」(Darstellung)又「顯現」(Scheinen)的「兩可」狀況,這就會使觀者將畫中之影像釋放另一種轉化能量[1];而韓拙的「幽遠」:「景物至絕,而微茫縹緲者」(山水純全集)所呈現的「至絕」之遠,在宋灝看來:「影像看似向畫面內部躲避,也就是整幅畫是向內開剖,徹底往畫面之內在追根溯源…」[2],「此象外卻不是沿著視線超越圖畫之外,朝向無窮無盡,反而是位於影像最內裏之處,與搖擺在肯定與否定之狀態中顯現出的圖底相通」[3],這裡的「幽遠」留白特色呈現一種「引發觀者反省,產生轉化能源,使觀者重返到其本來所處之存在來。」[4]就宋灝的分析,留白不只是外空間的自然—虛空、大氣、霧的指涉,還指向「內裏」。這個「內裏」的觀看類似胡塞爾的「向內裏看視」(hineinschauen),「將自己想像進入影像」[5]。宋灝從現象學的角度來審視「幽微」不具有再現的邏輯,而是「將影像的一整個造幻作用徹底廢除,而將由圖像所展現的空間向外,也就是向觀者本身延伸出」[6],他也舉Marc Rothko的畫作為例證指出中國的「幽微」之空白與抽象藝術的不同。

6. 在我的畫作中,留白分為兩個層次:一個是外留白,一個是內留白。外留白就是指造型之外的圖底處空白;內留白則也有兩個部分,一是山石造型裡的空白,如1999年〈面對趙孟頫〉作品中前景的留白山石(圖一),或者《類山水系列》裡的留白山石,這些留白山石團塊隱喻著的指涉,不是雲也不是煙,而是主體存在的象徵,一個虛心的自我或一個留有餘地的心胸。

另一個則是筆跡漬痕的留白,如《孤山水系列》的拼貼作品(圖二、三),利用生宣紙性和墨筆之間的水痕,產生撞擊與排斥的狀態所產生的反白線條,這種線條隱藏在紙張自身特性之中,是經過畫家將之揭露才會出現的,所以我稱之為「內」留白,沒有墨筆的彰顯,這種內留白的白線條不可能會出現。

7. 在我的作品《時間之漬》系列中的留白(圖四),則指涉著歲月,人出生時是一張白紙,年歲增長的經歷,就如同填滿白紙的點畫,時間越多,點畫越多,所能留下的空白處越少,不斷的填滿,直到歲月將盡,一幅人生的畫便完成了。

[1] 見宋灝「中國古代書畫理論中的平淡與身體模擬」(2008),發表於<氣化與平淡:探索文人美學之當代性>工作坊。中研院中國文哲研究所。P.4

[2] 同上

[3] 同註1

[4] 同註1

[5] 同註1,p.5

[6] 同註1,p.5

(圖一)面對趙孟頫2,60x180cm,棉麻布彩墨,1999

(圖二、三)孤山水系列,拼貼生宣

(圖四)時間之漬系列,熟宣