本次個展以「元素˙意韻」為題總括三個子題系列的作品:一、太虛系列二十件;二、繡山水系列三件;三、流形生發系列七件。

以「元素」為題是因為創作者/筆者認為傳統山水畫裡所有曾經發生的點、線、皴法等造型,其實可以將其視為一種基礎的符號元素,這種基礎元素單純作為一種組織造型的原料,不再視之為模擬自然山水的範式,透過回到點線皴法僅為造型元素的樸素功能的起點,使創作者得以自由地將個人的情感融入將之重組或抽象地運用於山水的圖式之中,點線皴法的使用不再被侷限在再現自然山水的傳統美學框架之中,而是用以製造另一種虛幻的創造性空間所必須的符號元素。

既以點、線、皴法為此展覽的創作主軸,就涉及到對六法裡第二法「骨法用筆」的思考,骨法為線條骨架之意,線條的使用在中國畫裡具有絕對重要的位置,在謝赫為中國人物畫所設定的美學六法中,骨法用筆是氣韻生動的形式手段,而氣韻生動則是骨法用筆的目的。骨法用筆的意涵一開始並非指向山水畫的用筆,而是人物畫上的骨架線條,「骨法用筆」雖始作為表達人物畫客體的面貌,但在山水畫的歷史進展之中卻漸漸轉向與創作主體融合的結果,文人畫特別強調以書法入畫的用筆法,就是筆墨的表現必須具有性情,不僅是物之形也具物之性,是做為傳達對象之氣韻也做為表現主體之性情的元素,當骨法用筆的意涵在歷史的演變中漸被加上更多重的解釋之後,其延義不再單一,其美學意涵也就愈形複雜。不過,究其根本,文人畫的美學觀點並不是中國畫唯一的藝術創作標準,在徐復觀的《中國藝術精神》一書中也提出早期書法與畫法之間的關係並非絕對的關連,例如魏晉時代的線條是勻而細的「春蠶吐絲描」,線條做為繪畫描繪的功能而非為書法表現的要求,具有更為樸素的原始用法;早期墓室壁畫的線條並不要求書法的運筆,而是灑脫流利自由奔放;又例如唐代的重彩畫,著重色彩而輕線條的表現等等,可見骨法用筆的書法性要求不是唯一的標準。於是促使筆者思索回到線條本身的樸素功能,思索線條的細筆被運用的可能性,細筆所形成的整體造型具有細勁的陰柔之力,而不僅僅是以書法的頓挫變化來達到造形的力量。這是筆者長期以書法筆法入畫之後的更進一步的反思,而以「太虛系列」與「繡山水系列」作品作為此一反思的具體實踐。而此一實踐的原始動機來自對於創作者個人內在世界的挖掘,一種屬於女性的生命經驗,必須尋找符合女性所特有的陰柔特質的線條語彙,而這些具有陰性特質的皴法語彙所形成的山水,能夠表現筆者這三年來的生命遭遇與內心感受。所以,在繡山水系列與太虛系列裡運用的線條多半是細線所構成,不論是短或長,點或線都以細柔的風格呈現,而流形生發系列雖使用書法性的頓挫波折線條但基本上還是刻意以柔軟的造型表現,這些細柔的點線皴都是為了試圖表現中國山水畫裡較少被表現的女性陰性特質。

以「意韻」為題則是試圖對應於山水畫裡的「氣韻生動」的美學課題,過去強調對於外在自然描繪的傳統山水畫,著重於創作者與自然山川之間「互文」關係的表意氣氛要求,在主體與客體之間的交流所產生的模式,而所謂氣韻生動便多半指向畫者對於此種外在自然世界的意境氣氛的掌握。但在筆者的創作裡所關心的目標,則已從對此外在自然山水氣氛掌握的關心,轉移至被主體的內在意識裡的韻律節奏所代替,山水的圖式不再是表現外在自然的氣氛---「氣韻」,而是心靈內在意識所呈現的圖像,強調內在意識的當下流動狀態,所以以「意韻」為名,山水的形式作為此一抽象內在意識的寄託之所,既不作為寫實描繪也不作為自然的通道,脫離了擬仿的途徑,以直觀的方式直探創作者的內心意象,並且表達這個被情感心緒所引導出的意象造形與節奏。

中國美學常強調「意」,「意」在中國山水美學中是一個涵意深遠的字,例如:言外之意、象外之意、意在筆先、意在機先、神領意造、意趣、意境、寫意、寓意深遠、意氣風發等等。

對於中國山水畫的品評標準,「意」也是抽象卻要緊的一個觀念,例如,唐張彥遠《歷代名畫記》:「是知書畫之藝,皆須意氣而成。」 清張庚《浦山論畫》:「格之高下不在乎跡,在乎意,知其意者,雖青綠泥金亦未可儕之於院體,況可目之為匠耶?不知其意,則雖出倪入黃猶然俗品。」對於青綠金碧的畫法總是被「水墨為上」觀點壓制的歷史評斷提出翻見,而他對於高下的評判重點就落在「意」這個字,那麼到底「意」是什麼?清沈宗騫《借舟學畫編》:「所謂大意者乃謂能見真意之大處也。雖不關乎平直高深,鉤拂點染,而亦未嘗不寓於平直高深鈎拂點染之間。」 此說以否定加肯定的語法具體的將「意」指向平直高深鈎拂點染(筆墨元素造形)之間,但到底如何的平直高深鈎拂點染是寓有「意」的呢?這個寓字顯然有了一個隱藏之意。

清李日華《竹論畫》說:「參以意象,必有筆所不到者焉」,這種意到筆不到顯示了一種想像空間,一個筆墨的餘地,也就是造形未盡言的懸置之處。

傅抱石對於此字有一個詮釋:「所謂『意』即『我』之意,即『覺』動也。」(傅抱石:造意論p.35。)

傅抱石清楚標示『意』就是『我』,又更進一步提出『覺』動,所謂『覺』動是感覺發動也可以是覺醒反思的意思,感覺與覺醒都需要心的作用,所以這個解釋呼應了「是畫之為說,亦心畫也。」「夫畫者,從於心者也。」的觀點,自己的心是繪畫的根源,自己的意念也是繪畫的出發之處,將『意』的解釋涵括不僅僅是自己內心,且是具有思惟反省能力的心。這個心不只是個人情感之所由也是反省如何承接轉化筆墨的傳統與山水畫的創作問題。至此,所謂『意』包含的不僅是主體(我)更是一個具有內在自覺的主體。

筆者於創作時以個體經驗、生活感受和對歷史筆墨問題的反省思維便鎔鑄成『意』的內在狀態,而『意』的表現落實在畫面的點線皴法之中。

至於「韻」,五代荊浩《筆法記》說:「韻者:隱跡立形」,跡是痕跡,形是形象、形式、形狀,在荊浩的說法裡,韻是將痕跡隱藏於形象形式形狀之中,這樣似乎令人費解,但是如果將「跡」理解為蘇東坡所謂「雪泥鴻爪」的意境,就不難瞭解,泥上之爪是可見的形式,而畫外之意是那隻飛鴻,「韻」是一種具有隱喻的涵意,這在詩裡最為明顯,所謂「言有盡而意無窮」「意在言外」,六朝劉勰在《文心雕龍》裡認為文章要有「隱」,他說:「隱也者,文外之重旨也…隱以複意為工…」(劉勰:隱秀第四十,頁739)並且強調文章必須要有隱才有深度:「若篇中乏隱,等宿儒之無學」(劉勰:隱秀第四十,頁740) 「 夫隱之為體,義生文外,秘響旁通,伏采潛發,譬爻象之變互體,川瀆之韞珠玉也。故互體變爻,而化成四象…」 (劉勰:隱秀第四十,頁739)劉勰將「隱」的作用同譬於易經變爻的功能,由此可見,「隱」具有變動性與非固定性,這種流變性使得文章可以因時空人物的轉變而有不同解讀的可能(化成四象),這就是藝術內在的生命力。繪畫美學借「隱」來說明「韻」,其實也是著意於象徵與隱喻的作用就在那隱藏於形象之後的深意、寓意,所以荊浩以「隱」這個字來說明要表達「韻」所必須具有的含藏做法。文章依託文字,而繪畫依託的就是形跡,形跡在中國山水畫裡就是依託於筆墨造形等元素,所以傅抱石說:「氣韻必具骨法。 」(傅抱石:神韻論p.53。) 形象的存在才能使韻有隱跡之依託,所以必須有形象,而形象又必須依存在繪畫的基本元素--點線皴法等才可能形成,所以歸根結底,這些點線皴法等元素是否能夠成功地將隱跡之韻的任務傳達,骨法用筆又是關鍵。這些點線皴所形成的符號意義瀰漫於結構之中,每個結構彼此鏈結成一個整體,使得整體傳達著生命力的寓意。

「意韻」具有使造型超越造型本身而達到另一種想像世界或意涵的效用。從對自然山水的感受經驗開始,藝術家融入個人的情感,使原來屬於再現的山水圖式轉變成具有隱喻性的情緒山水,因此傳統山水美學傾向於「心印」、「心畫」、「意韻」這樣的觀點,就是注重創作主體與造化之間的精神內在作用關係。筆者的山水畫創作也與個人的內在情感具有絕對關聯,不同的是,筆者在使用著傳統的筆墨元素時,不一定在于關心筆墨是否掌握了所謂的自然之理、山川之氣韻,而是更著意於內在心靈的傾吐,山水之形做為心靈傾吐的造型,傳統之筆墨作為情緒或視覺營造的元素,最終所要表現的氣韻非關自然寫實而是創作主體的精神內在狀態。

蘇珊˙朗格說:「所有造形藝術的目的都在於描繪視覺形式,並把這種視覺形式----如此直接地表現著人類情感,從而使其似乎完全為人類情感所決定---呈現為唯一的,起碼是主要的感覺對象。」[1]

筆者創作時以脫離擬象模仿的用法,轉向更純粹而非寫實的,走向更主觀而非客觀的內心圖象,所有的皴法筆墨以一種抽離而自由組合的原料符號在重新組合之中給予其新的意象與指涉,將皴法從自然物象的定義轉變成具有內心情緒的象徵,那麼,這些類似皴法的點線便不復其原始的造型意涵(物象)而有了其他指涉與象徵的可能。

從寫實觀察而來,但卻以主觀的個人內在情緒使用點、線來形成畫面山石的皴法,所有的點線皴所具現的紋理可能來自寫實但卻超出寫實,甚至成為具有隱喻的符號,用以表現個人內在情感的狀態。在太虛系列裡,石塊之間的皴紋並不一致,每一塊肌理都像是獨立的塊狀,這些皴紋所造成的符號代表著內心不同的情緒,而情緒彼此之間衝突不一致就是筆者的精神狀態,對於筆者而言,創作太虛系列的目的不是要表現筆墨的趣味----這常是山水畫的目的----而是要表現這種內心精神狀態,這種混雜了複雜的心理狀態的內在性經驗是筆者的創作企圖。因此每一塊石塊就是心理的某一情緒的剖面,而人內心的複雜狀態使得石塊不可能一致。

點線作為內心情感的印記與情緒痕跡,試圖以女性的存在經驗書寫為主,傳達直覺性的本我。就像西方女性主義學者海倫˙西蘇(Helene Cixous)說:「書寫妳自己。你的身體必須被人聽到。」(西蘇,<曼圖莎之笑>)中國山水畫家雖然也對畫家主體非常重視,認為繪畫是表現個人內心的主觀思維:

「是畫之為說,亦心畫也。」(宋米友仁論畫)

「夫畫者,從於心者也。」(明釋道濟畫語錄)

但是,歷史遺留的作品或畫論多半是男性的心畫,以及由男性建立的山水圖式,鮮少看到女性的內在聲音留在山水畫作品中,女性的情感找不到適當的語彙(筆墨皴法)抒發,這是必須加以審視的問題,怎麼樣的點線皴法造型可以跳脫傳統的樣式?不再落入任何已有的山水套路,因為一旦落入已有的他人風格就不可能有自己的語彙,更別說凸顯做為女性特質的山水畫,如同西蘇所說女人必須書寫自己的身體,而這身體如何透過繪畫表現,在山水畫中又如何呈現?於是2007年開始所作的作品便不斷地朝向這個問題的探問與實踐,並以點、線、皴法作為實踐的焦點加以探討。而此次的個展便是呈現這三年的實踐結果。

正如蘇珊˙朗格說「繪畫------對於眼睛,它則是充滿了各種形狀的深不可測的空間。這種純粹的視覺空間是一種幻象,…繪畫空間不僅僅是由色彩組合而成,它還是一種創造的空間。離開了形狀的組織,它簡直不能存在。就像鏡子“裡面”的空間,這是一種物理學家稱為“虛幻空間”的東西---一種無形的意象。」「意象純粹是虛幻的對象。---直觀性是它整個存在。」[2]此次作品雖為山水畫,但其實表現的是筆者內心的山水,而非外在空間的現實景象。

太虛系列將個人旅遊時心緒與景物之間交融的狀態,透過將點線的元素加以不同組合造成不同肌理組織形成超現實的幻境,點與線的運用不僅有傳統的皴法語彙如同幽靈般地夾雜出現,也有將點線以自由不受拘束的重組拼貼作法創造出新的個人語彙,此系列裡的石塊造型上的點線並不一定遵從傳統的陰陽面方式描繪,而是以畫家意念作為先導,不一定以石分三面的表面肌理邏輯描繪,而是將石頭視為內心的情緒圖象,每一塊石頭都乘載著一種心靈圖象,時而是淚滴的象徵,時而是糾結扭動的情緒,這些不一樣的點線組合所形成的圖象不再需要以傳統皴法來命名,因其非以再現為職的,而是表現甚至呈現內心複雜的情緒狀態,石頭有可能因此而像是剖面或是空白,如同作者當時被迫面對婚姻破碎的赤裸裸真相,無法再以鴕鳥心態粉飾太平,心靈的狀態因此被剖開呈現裸露,世界不再是完整的或是立體的實體,而是被切割分裂的碎片,當自己正視自己的內裡時,不再能用美麗的表象裝扮那早已不再是過去的現在。過去的傳統即便再美好,我們也無法再回到過去,所有的都已經改變:現在的生活以及傳統的美學都是,透過反思生活現狀與正視自我,這些生活飄搖中所產生的內在精神的震盪正好將一個過去安穩的我導向未來開放的分解,山水畫正是一個投射內在精神狀態的處所。既然自己的內在情感連結已然被切割,成為一個獨立的個體,那麼對於皴法筆墨是否也可以切割其傳統範式的法則連結,點線作為造型基本的元素,正可以還原其中性角色,改變其傳統皴法的山水圖式語彙,轉而成為可以被乘載心靈深處神秘意象的非現實符號的元素。雖然所有的創作構想來源自蘇州太湖與太湖上的島山,但現實已與作者當時內在思緒的雜多絞融成一個非關自然的太虛幻境。

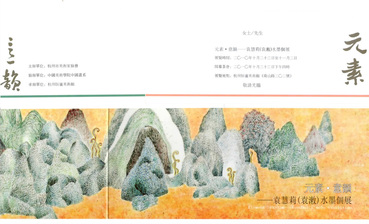

以女性情感為主的山水畫意在中國山水畫中並不多見,過去中國傳統女性往往將無法向外傾吐的隱藏於內在的情感透過手中的繡線發洩於絲線絹帛之中,不論是否透過餽贈將其中的情意送出,織繡對於女人而言是一種情感寄託的出口,也是表達自我的一種方式。對我而言,手中的筆墨就是我的繡線,繡山水系列便是透過將筆墨的點線視為針線,畫紙視為繡布,在一針一線之中密密繡成的山水畫,透過細密而緩慢的點線動作將內心的感傷轉化於如同繡線的點線筆墨之中,此時山石的形成不再是以輪廓為先,而是在一個個短線條中慢慢連接繡成的山石造型。這些山石所組構成的山水並非文人筆下如世外桃源般的隱逸山水,而是呈顯失婚女性孤獨的內心世界,一個被遺棄的荒蕪境地。

流形生發系列則是以具有書法性的點線等元素所組成的書寫式山石為主,這些簡單的元素所組織的是一個個具有節奏韻律的造型,點線依著作者心靈的脈動,捕捉一種情緒激昂的當下瞬間,如同火山爆發的瞬間,點線成為捕捉當下情緒的有效元素,內在的一股扭動想掙脫的衝動情緒藉由點線翻轉成畫面,一種不安靜的意韻在這些點線間傳達,似乎訴說著被禁錮的靈魂想掙脫什麼束縛似地扭動。經過時間的撫慰,從悲傷的情緒走出,漸漸意識到原本被固定的石頭其實是可以有自由的可能,她可以掙脫過去的束縛,改變原來的舊我而生發出新的自己,而且她因此有機會不再成為如同西蒙波娃所說的「他者」,她就是主體,一個可以自由變化的主體。

作為當代水墨創作者,在汲取傳統的繪畫元素之外,思維的重點還是在如何將這些取自歷史中的繪畫元素轉化為表現具有個人生命痕跡的語彙,而這些語彙傳達了個人活在當下的情境與內在意韻。本次個展便是以點線筆墨等元素所構成的山水意象,表現了作者自二OO七年至二OO九年在婚姻變動的生活情境中透過水墨創作所抒發的內在意韻。也透過這些系列的創作重新檢視筆墨裡的基本元素---點線,可以如何變異造形及題材的傳統意涵。

[1]蘇珊˙朗格著,劉大基等譯,《情感與形式》,1991,商鼎,頁85。

[2] 蘇珊˙朗格著,劉大基等譯,《情感與形式》,1991,商鼎,頁85-86。

以「元素」為題是因為創作者/筆者認為傳統山水畫裡所有曾經發生的點、線、皴法等造型,其實可以將其視為一種基礎的符號元素,這種基礎元素單純作為一種組織造型的原料,不再視之為模擬自然山水的範式,透過回到點線皴法僅為造型元素的樸素功能的起點,使創作者得以自由地將個人的情感融入將之重組或抽象地運用於山水的圖式之中,點線皴法的使用不再被侷限在再現自然山水的傳統美學框架之中,而是用以製造另一種虛幻的創造性空間所必須的符號元素。

既以點、線、皴法為此展覽的創作主軸,就涉及到對六法裡第二法「骨法用筆」的思考,骨法為線條骨架之意,線條的使用在中國畫裡具有絕對重要的位置,在謝赫為中國人物畫所設定的美學六法中,骨法用筆是氣韻生動的形式手段,而氣韻生動則是骨法用筆的目的。骨法用筆的意涵一開始並非指向山水畫的用筆,而是人物畫上的骨架線條,「骨法用筆」雖始作為表達人物畫客體的面貌,但在山水畫的歷史進展之中卻漸漸轉向與創作主體融合的結果,文人畫特別強調以書法入畫的用筆法,就是筆墨的表現必須具有性情,不僅是物之形也具物之性,是做為傳達對象之氣韻也做為表現主體之性情的元素,當骨法用筆的意涵在歷史的演變中漸被加上更多重的解釋之後,其延義不再單一,其美學意涵也就愈形複雜。不過,究其根本,文人畫的美學觀點並不是中國畫唯一的藝術創作標準,在徐復觀的《中國藝術精神》一書中也提出早期書法與畫法之間的關係並非絕對的關連,例如魏晉時代的線條是勻而細的「春蠶吐絲描」,線條做為繪畫描繪的功能而非為書法表現的要求,具有更為樸素的原始用法;早期墓室壁畫的線條並不要求書法的運筆,而是灑脫流利自由奔放;又例如唐代的重彩畫,著重色彩而輕線條的表現等等,可見骨法用筆的書法性要求不是唯一的標準。於是促使筆者思索回到線條本身的樸素功能,思索線條的細筆被運用的可能性,細筆所形成的整體造型具有細勁的陰柔之力,而不僅僅是以書法的頓挫變化來達到造形的力量。這是筆者長期以書法筆法入畫之後的更進一步的反思,而以「太虛系列」與「繡山水系列」作品作為此一反思的具體實踐。而此一實踐的原始動機來自對於創作者個人內在世界的挖掘,一種屬於女性的生命經驗,必須尋找符合女性所特有的陰柔特質的線條語彙,而這些具有陰性特質的皴法語彙所形成的山水,能夠表現筆者這三年來的生命遭遇與內心感受。所以,在繡山水系列與太虛系列裡運用的線條多半是細線所構成,不論是短或長,點或線都以細柔的風格呈現,而流形生發系列雖使用書法性的頓挫波折線條但基本上還是刻意以柔軟的造型表現,這些細柔的點線皴都是為了試圖表現中國山水畫裡較少被表現的女性陰性特質。

以「意韻」為題則是試圖對應於山水畫裡的「氣韻生動」的美學課題,過去強調對於外在自然描繪的傳統山水畫,著重於創作者與自然山川之間「互文」關係的表意氣氛要求,在主體與客體之間的交流所產生的模式,而所謂氣韻生動便多半指向畫者對於此種外在自然世界的意境氣氛的掌握。但在筆者的創作裡所關心的目標,則已從對此外在自然山水氣氛掌握的關心,轉移至被主體的內在意識裡的韻律節奏所代替,山水的圖式不再是表現外在自然的氣氛---「氣韻」,而是心靈內在意識所呈現的圖像,強調內在意識的當下流動狀態,所以以「意韻」為名,山水的形式作為此一抽象內在意識的寄託之所,既不作為寫實描繪也不作為自然的通道,脫離了擬仿的途徑,以直觀的方式直探創作者的內心意象,並且表達這個被情感心緒所引導出的意象造形與節奏。

中國美學常強調「意」,「意」在中國山水美學中是一個涵意深遠的字,例如:言外之意、象外之意、意在筆先、意在機先、神領意造、意趣、意境、寫意、寓意深遠、意氣風發等等。

對於中國山水畫的品評標準,「意」也是抽象卻要緊的一個觀念,例如,唐張彥遠《歷代名畫記》:「是知書畫之藝,皆須意氣而成。」 清張庚《浦山論畫》:「格之高下不在乎跡,在乎意,知其意者,雖青綠泥金亦未可儕之於院體,況可目之為匠耶?不知其意,則雖出倪入黃猶然俗品。」對於青綠金碧的畫法總是被「水墨為上」觀點壓制的歷史評斷提出翻見,而他對於高下的評判重點就落在「意」這個字,那麼到底「意」是什麼?清沈宗騫《借舟學畫編》:「所謂大意者乃謂能見真意之大處也。雖不關乎平直高深,鉤拂點染,而亦未嘗不寓於平直高深鈎拂點染之間。」 此說以否定加肯定的語法具體的將「意」指向平直高深鈎拂點染(筆墨元素造形)之間,但到底如何的平直高深鈎拂點染是寓有「意」的呢?這個寓字顯然有了一個隱藏之意。

清李日華《竹論畫》說:「參以意象,必有筆所不到者焉」,這種意到筆不到顯示了一種想像空間,一個筆墨的餘地,也就是造形未盡言的懸置之處。

傅抱石對於此字有一個詮釋:「所謂『意』即『我』之意,即『覺』動也。」(傅抱石:造意論p.35。)

傅抱石清楚標示『意』就是『我』,又更進一步提出『覺』動,所謂『覺』動是感覺發動也可以是覺醒反思的意思,感覺與覺醒都需要心的作用,所以這個解釋呼應了「是畫之為說,亦心畫也。」「夫畫者,從於心者也。」的觀點,自己的心是繪畫的根源,自己的意念也是繪畫的出發之處,將『意』的解釋涵括不僅僅是自己內心,且是具有思惟反省能力的心。這個心不只是個人情感之所由也是反省如何承接轉化筆墨的傳統與山水畫的創作問題。至此,所謂『意』包含的不僅是主體(我)更是一個具有內在自覺的主體。

筆者於創作時以個體經驗、生活感受和對歷史筆墨問題的反省思維便鎔鑄成『意』的內在狀態,而『意』的表現落實在畫面的點線皴法之中。

至於「韻」,五代荊浩《筆法記》說:「韻者:隱跡立形」,跡是痕跡,形是形象、形式、形狀,在荊浩的說法裡,韻是將痕跡隱藏於形象形式形狀之中,這樣似乎令人費解,但是如果將「跡」理解為蘇東坡所謂「雪泥鴻爪」的意境,就不難瞭解,泥上之爪是可見的形式,而畫外之意是那隻飛鴻,「韻」是一種具有隱喻的涵意,這在詩裡最為明顯,所謂「言有盡而意無窮」「意在言外」,六朝劉勰在《文心雕龍》裡認為文章要有「隱」,他說:「隱也者,文外之重旨也…隱以複意為工…」(劉勰:隱秀第四十,頁739)並且強調文章必須要有隱才有深度:「若篇中乏隱,等宿儒之無學」(劉勰:隱秀第四十,頁740) 「 夫隱之為體,義生文外,秘響旁通,伏采潛發,譬爻象之變互體,川瀆之韞珠玉也。故互體變爻,而化成四象…」 (劉勰:隱秀第四十,頁739)劉勰將「隱」的作用同譬於易經變爻的功能,由此可見,「隱」具有變動性與非固定性,這種流變性使得文章可以因時空人物的轉變而有不同解讀的可能(化成四象),這就是藝術內在的生命力。繪畫美學借「隱」來說明「韻」,其實也是著意於象徵與隱喻的作用就在那隱藏於形象之後的深意、寓意,所以荊浩以「隱」這個字來說明要表達「韻」所必須具有的含藏做法。文章依託文字,而繪畫依託的就是形跡,形跡在中國山水畫裡就是依託於筆墨造形等元素,所以傅抱石說:「氣韻必具骨法。 」(傅抱石:神韻論p.53。) 形象的存在才能使韻有隱跡之依託,所以必須有形象,而形象又必須依存在繪畫的基本元素--點線皴法等才可能形成,所以歸根結底,這些點線皴法等元素是否能夠成功地將隱跡之韻的任務傳達,骨法用筆又是關鍵。這些點線皴所形成的符號意義瀰漫於結構之中,每個結構彼此鏈結成一個整體,使得整體傳達著生命力的寓意。

「意韻」具有使造型超越造型本身而達到另一種想像世界或意涵的效用。從對自然山水的感受經驗開始,藝術家融入個人的情感,使原來屬於再現的山水圖式轉變成具有隱喻性的情緒山水,因此傳統山水美學傾向於「心印」、「心畫」、「意韻」這樣的觀點,就是注重創作主體與造化之間的精神內在作用關係。筆者的山水畫創作也與個人的內在情感具有絕對關聯,不同的是,筆者在使用著傳統的筆墨元素時,不一定在于關心筆墨是否掌握了所謂的自然之理、山川之氣韻,而是更著意於內在心靈的傾吐,山水之形做為心靈傾吐的造型,傳統之筆墨作為情緒或視覺營造的元素,最終所要表現的氣韻非關自然寫實而是創作主體的精神內在狀態。

蘇珊˙朗格說:「所有造形藝術的目的都在於描繪視覺形式,並把這種視覺形式----如此直接地表現著人類情感,從而使其似乎完全為人類情感所決定---呈現為唯一的,起碼是主要的感覺對象。」[1]

筆者創作時以脫離擬象模仿的用法,轉向更純粹而非寫實的,走向更主觀而非客觀的內心圖象,所有的皴法筆墨以一種抽離而自由組合的原料符號在重新組合之中給予其新的意象與指涉,將皴法從自然物象的定義轉變成具有內心情緒的象徵,那麼,這些類似皴法的點線便不復其原始的造型意涵(物象)而有了其他指涉與象徵的可能。

從寫實觀察而來,但卻以主觀的個人內在情緒使用點、線來形成畫面山石的皴法,所有的點線皴所具現的紋理可能來自寫實但卻超出寫實,甚至成為具有隱喻的符號,用以表現個人內在情感的狀態。在太虛系列裡,石塊之間的皴紋並不一致,每一塊肌理都像是獨立的塊狀,這些皴紋所造成的符號代表著內心不同的情緒,而情緒彼此之間衝突不一致就是筆者的精神狀態,對於筆者而言,創作太虛系列的目的不是要表現筆墨的趣味----這常是山水畫的目的----而是要表現這種內心精神狀態,這種混雜了複雜的心理狀態的內在性經驗是筆者的創作企圖。因此每一塊石塊就是心理的某一情緒的剖面,而人內心的複雜狀態使得石塊不可能一致。

點線作為內心情感的印記與情緒痕跡,試圖以女性的存在經驗書寫為主,傳達直覺性的本我。就像西方女性主義學者海倫˙西蘇(Helene Cixous)說:「書寫妳自己。你的身體必須被人聽到。」(西蘇,<曼圖莎之笑>)中國山水畫家雖然也對畫家主體非常重視,認為繪畫是表現個人內心的主觀思維:

「是畫之為說,亦心畫也。」(宋米友仁論畫)

「夫畫者,從於心者也。」(明釋道濟畫語錄)

但是,歷史遺留的作品或畫論多半是男性的心畫,以及由男性建立的山水圖式,鮮少看到女性的內在聲音留在山水畫作品中,女性的情感找不到適當的語彙(筆墨皴法)抒發,這是必須加以審視的問題,怎麼樣的點線皴法造型可以跳脫傳統的樣式?不再落入任何已有的山水套路,因為一旦落入已有的他人風格就不可能有自己的語彙,更別說凸顯做為女性特質的山水畫,如同西蘇所說女人必須書寫自己的身體,而這身體如何透過繪畫表現,在山水畫中又如何呈現?於是2007年開始所作的作品便不斷地朝向這個問題的探問與實踐,並以點、線、皴法作為實踐的焦點加以探討。而此次的個展便是呈現這三年的實踐結果。

正如蘇珊˙朗格說「繪畫------對於眼睛,它則是充滿了各種形狀的深不可測的空間。這種純粹的視覺空間是一種幻象,…繪畫空間不僅僅是由色彩組合而成,它還是一種創造的空間。離開了形狀的組織,它簡直不能存在。就像鏡子“裡面”的空間,這是一種物理學家稱為“虛幻空間”的東西---一種無形的意象。」「意象純粹是虛幻的對象。---直觀性是它整個存在。」[2]此次作品雖為山水畫,但其實表現的是筆者內心的山水,而非外在空間的現實景象。

太虛系列將個人旅遊時心緒與景物之間交融的狀態,透過將點線的元素加以不同組合造成不同肌理組織形成超現實的幻境,點與線的運用不僅有傳統的皴法語彙如同幽靈般地夾雜出現,也有將點線以自由不受拘束的重組拼貼作法創造出新的個人語彙,此系列裡的石塊造型上的點線並不一定遵從傳統的陰陽面方式描繪,而是以畫家意念作為先導,不一定以石分三面的表面肌理邏輯描繪,而是將石頭視為內心的情緒圖象,每一塊石頭都乘載著一種心靈圖象,時而是淚滴的象徵,時而是糾結扭動的情緒,這些不一樣的點線組合所形成的圖象不再需要以傳統皴法來命名,因其非以再現為職的,而是表現甚至呈現內心複雜的情緒狀態,石頭有可能因此而像是剖面或是空白,如同作者當時被迫面對婚姻破碎的赤裸裸真相,無法再以鴕鳥心態粉飾太平,心靈的狀態因此被剖開呈現裸露,世界不再是完整的或是立體的實體,而是被切割分裂的碎片,當自己正視自己的內裡時,不再能用美麗的表象裝扮那早已不再是過去的現在。過去的傳統即便再美好,我們也無法再回到過去,所有的都已經改變:現在的生活以及傳統的美學都是,透過反思生活現狀與正視自我,這些生活飄搖中所產生的內在精神的震盪正好將一個過去安穩的我導向未來開放的分解,山水畫正是一個投射內在精神狀態的處所。既然自己的內在情感連結已然被切割,成為一個獨立的個體,那麼對於皴法筆墨是否也可以切割其傳統範式的法則連結,點線作為造型基本的元素,正可以還原其中性角色,改變其傳統皴法的山水圖式語彙,轉而成為可以被乘載心靈深處神秘意象的非現實符號的元素。雖然所有的創作構想來源自蘇州太湖與太湖上的島山,但現實已與作者當時內在思緒的雜多絞融成一個非關自然的太虛幻境。

以女性情感為主的山水畫意在中國山水畫中並不多見,過去中國傳統女性往往將無法向外傾吐的隱藏於內在的情感透過手中的繡線發洩於絲線絹帛之中,不論是否透過餽贈將其中的情意送出,織繡對於女人而言是一種情感寄託的出口,也是表達自我的一種方式。對我而言,手中的筆墨就是我的繡線,繡山水系列便是透過將筆墨的點線視為針線,畫紙視為繡布,在一針一線之中密密繡成的山水畫,透過細密而緩慢的點線動作將內心的感傷轉化於如同繡線的點線筆墨之中,此時山石的形成不再是以輪廓為先,而是在一個個短線條中慢慢連接繡成的山石造型。這些山石所組構成的山水並非文人筆下如世外桃源般的隱逸山水,而是呈顯失婚女性孤獨的內心世界,一個被遺棄的荒蕪境地。

流形生發系列則是以具有書法性的點線等元素所組成的書寫式山石為主,這些簡單的元素所組織的是一個個具有節奏韻律的造型,點線依著作者心靈的脈動,捕捉一種情緒激昂的當下瞬間,如同火山爆發的瞬間,點線成為捕捉當下情緒的有效元素,內在的一股扭動想掙脫的衝動情緒藉由點線翻轉成畫面,一種不安靜的意韻在這些點線間傳達,似乎訴說著被禁錮的靈魂想掙脫什麼束縛似地扭動。經過時間的撫慰,從悲傷的情緒走出,漸漸意識到原本被固定的石頭其實是可以有自由的可能,她可以掙脫過去的束縛,改變原來的舊我而生發出新的自己,而且她因此有機會不再成為如同西蒙波娃所說的「他者」,她就是主體,一個可以自由變化的主體。

作為當代水墨創作者,在汲取傳統的繪畫元素之外,思維的重點還是在如何將這些取自歷史中的繪畫元素轉化為表現具有個人生命痕跡的語彙,而這些語彙傳達了個人活在當下的情境與內在意韻。本次個展便是以點線筆墨等元素所構成的山水意象,表現了作者自二OO七年至二OO九年在婚姻變動的生活情境中透過水墨創作所抒發的內在意韻。也透過這些系列的創作重新檢視筆墨裡的基本元素---點線,可以如何變異造形及題材的傳統意涵。

[1]蘇珊˙朗格著,劉大基等譯,《情感與形式》,1991,商鼎,頁85。

[2] 蘇珊˙朗格著,劉大基等譯,《情感與形式》,1991,商鼎,頁85-86。